001-河图洛书

“河出图,洛出书”

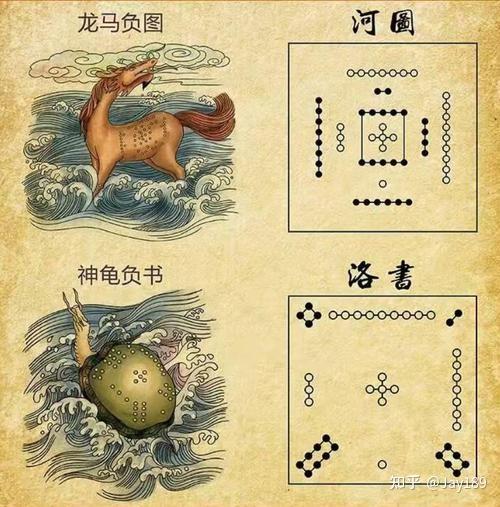

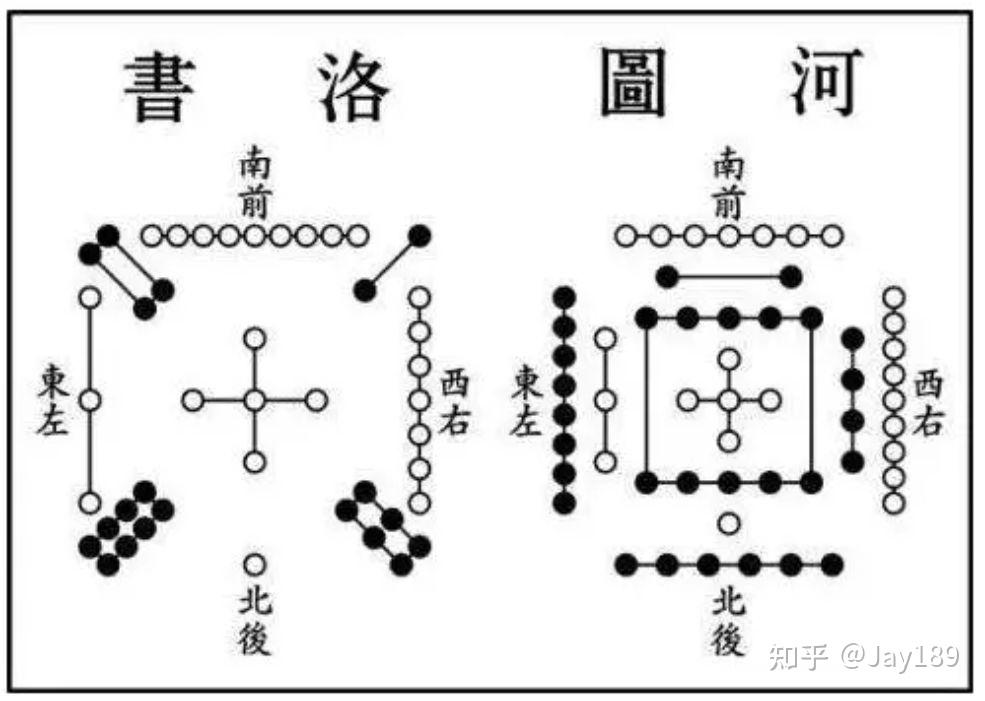

河图洛书,是中国古代流传下来的两幅神秘图案,蕴含了深奥的宇宙星象之理,被誉为"宇宙魔方",是中华文化、阴阳五行术数之源。语出易经《系辞.上》,“河出图,洛出书”,河,黄河。洛,洛水。

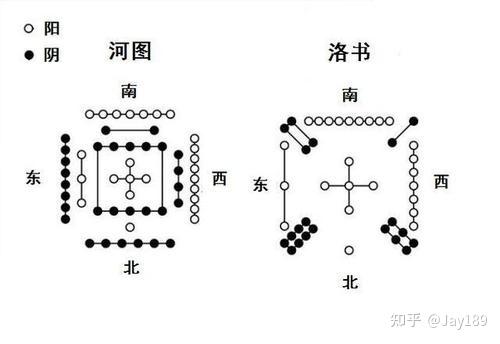

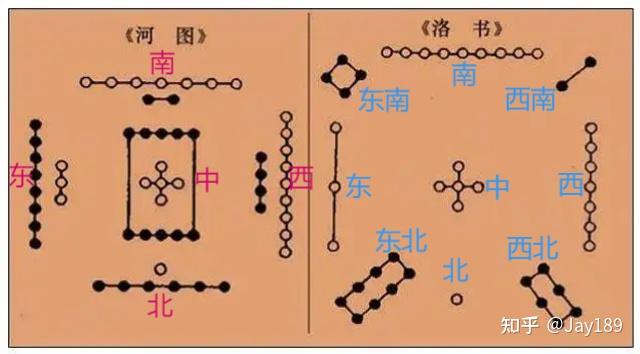

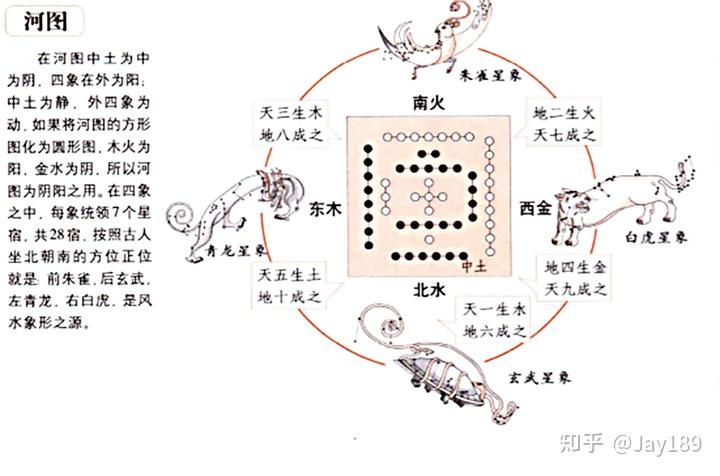

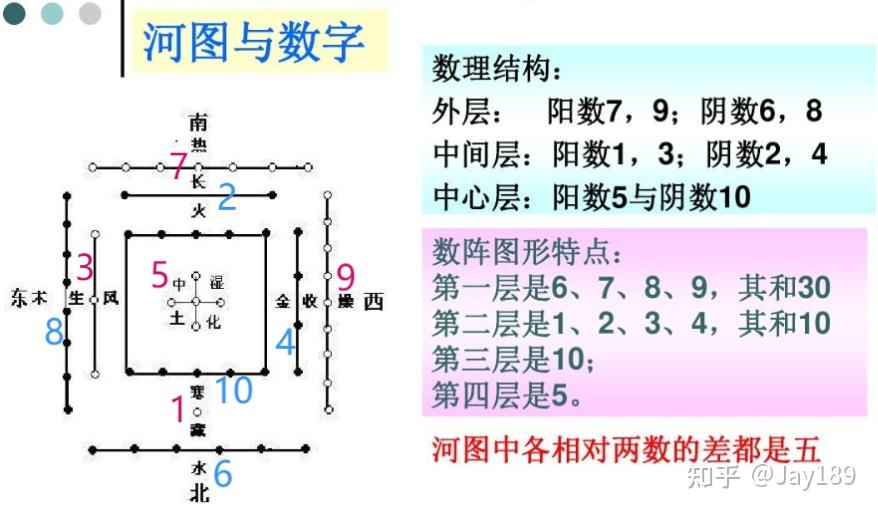

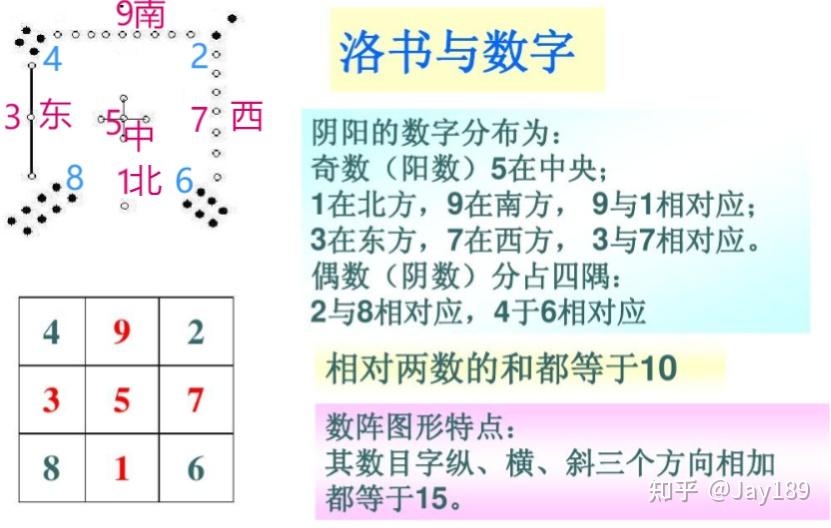

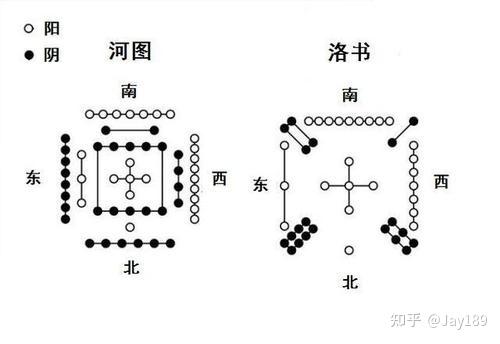

河图洛书是远古时代人民按照星象排布出时间、方向和季节的辨别系统。河图1~10数是天地生成数,洛书1~9数是天地变化数,万物有气即有形,有形即有质,有质即有数,有数即有象,气形质数象五要素用河洛八卦图式来模拟表达,它们之间巧妙组合,融于一体,以次建构一个宇宙时空合一,万物生成演化运行模式。河图上,排列成数阵的黑点和白点,蕴藏着无穷的奥秘;洛书上,纵、横、斜三条线上的三个数字,其和皆等于15。河图洛书和二十八星宿、黄道十二宫对照,它们有着密切联系。

河图洛书的来由,是中华文明史上的千古之谜。“河图洛书”最早收录在《尚书》之中,其次在《易传》之中,诸子百家多有记述。但从实证的角度确定河图洛书出在某个具体地点,很难找出严格的科学依据。2014年11月11日,河图洛书传说经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

再说“河图洛书”

河图洛书是远古时代流传下来的两幅神秘图案,源自天上星宿,蕴含着深奥的宇宙星象密码,被誉为"宇宙魔方",历来被认为是中华文明的源头。

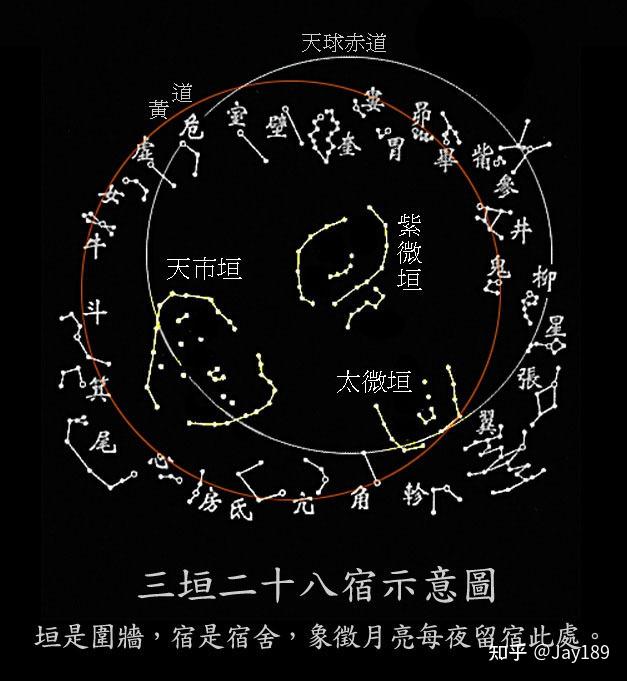

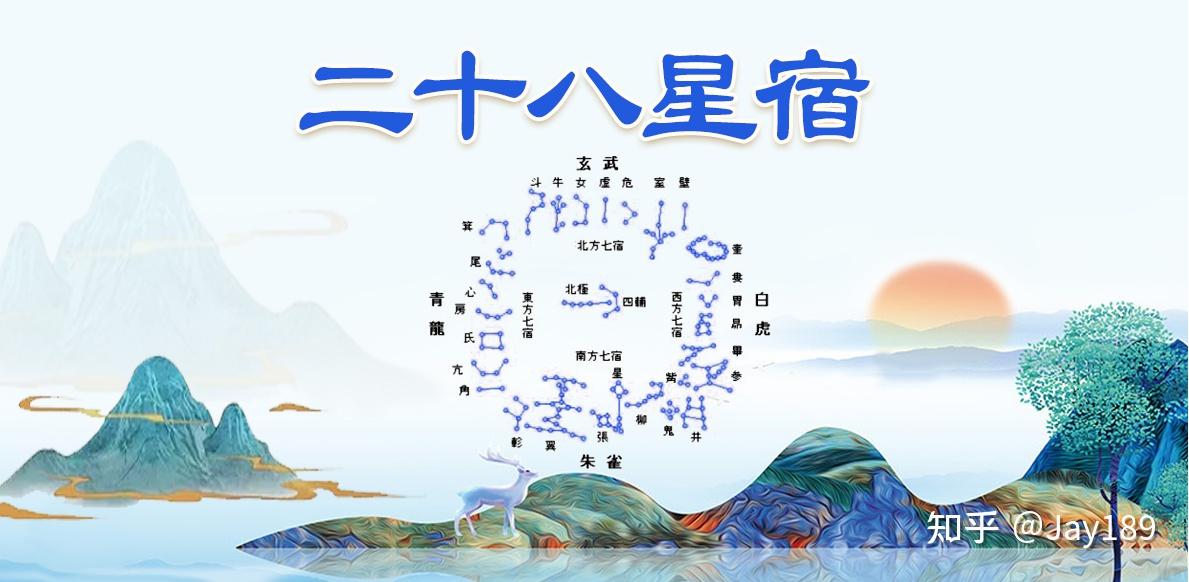

“河图”的这个“河”,其实指的是星河、银河。二十八星宿也是从银河里面出来的,“河出图”不是黄河出图,而是星宿从星河里出来。河图最初的原型是一条白色旋转的龙,将银河画成白龙,围绕着中点运转,而这个中点是北极星。这幅图在后来演变成了一黑一白两条龙,逐渐成为了今人熟悉的太极阴阳图。在古人的观测中,其它所有的星星都是动的,包括太阳和月亮,只有北极星是唯一不动的,这个唯一不动的星,古称为“天极”,也就是天极神。东西南北和四面八方,交叉点的那个地方叫“中”。这点从河图纹上来看,它正是北极星的这个位置。天上的位置,和地下的位置是对应的。

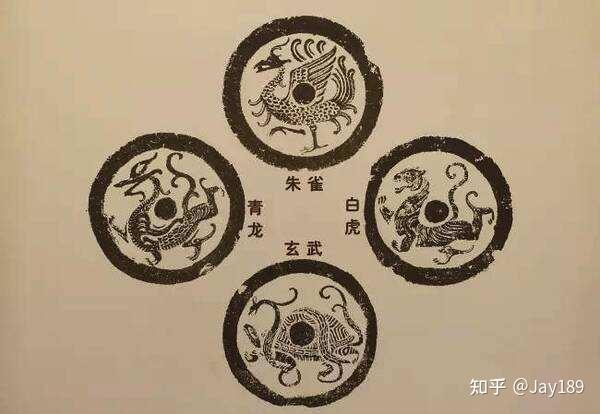

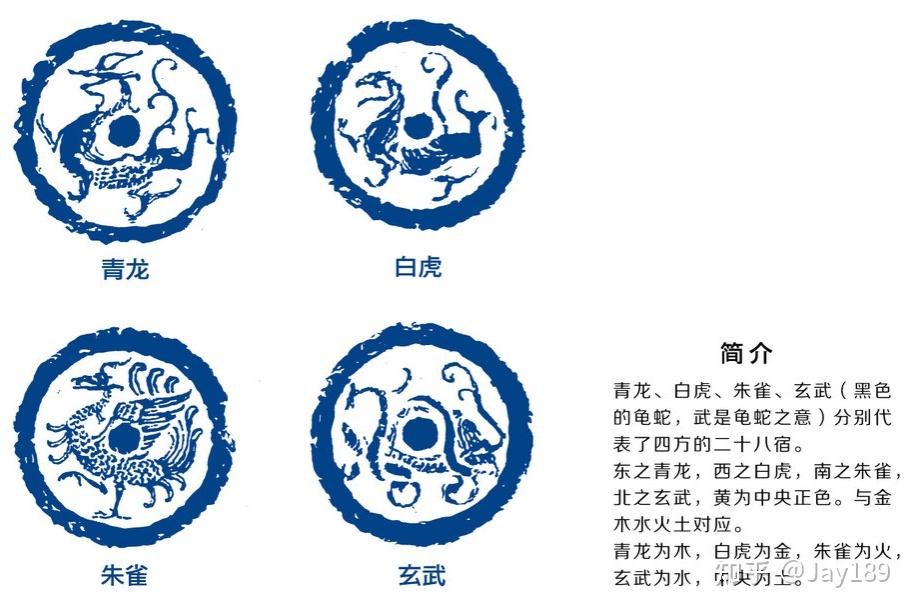

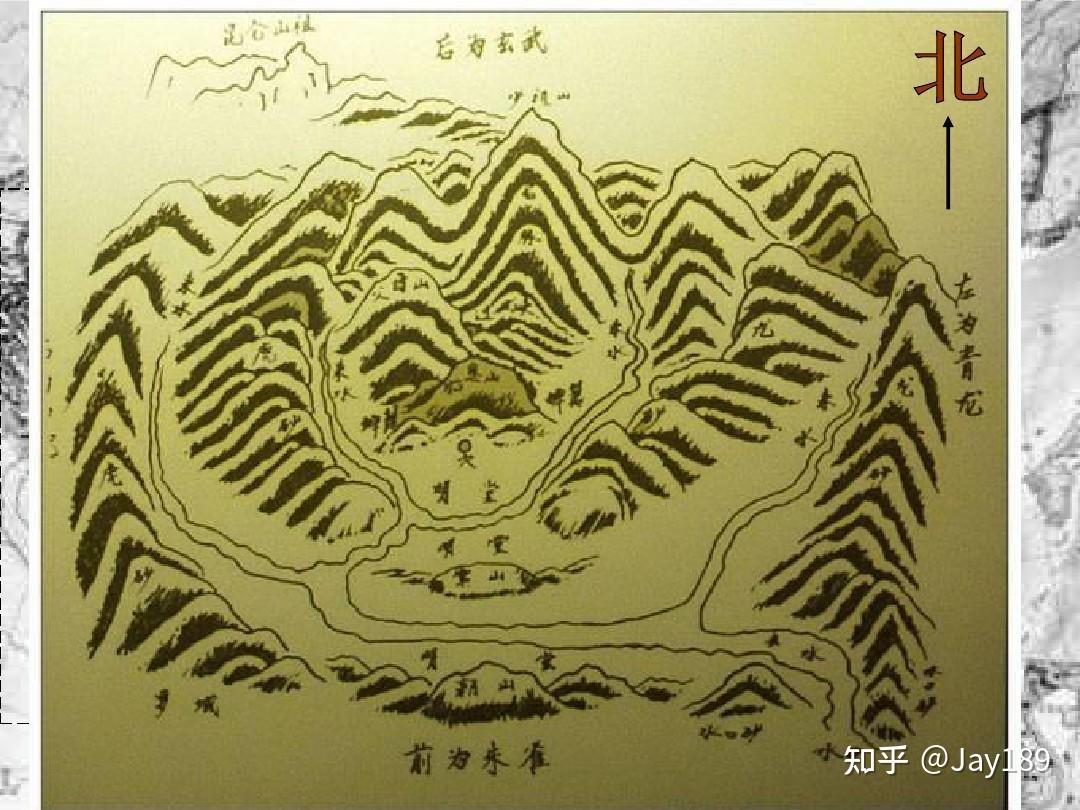

河图本是星图,其用为地理,故在天为象,在地成形也。在天为象乃三垣二十八宿,在地成形则青龙、白虎、朱雀、玄武、明堂。河图之象、之数、之理、至简至易,又深邃无穷。河图上,排列成数阵的黑点和白点,蕴藏着无穷的奥秘。

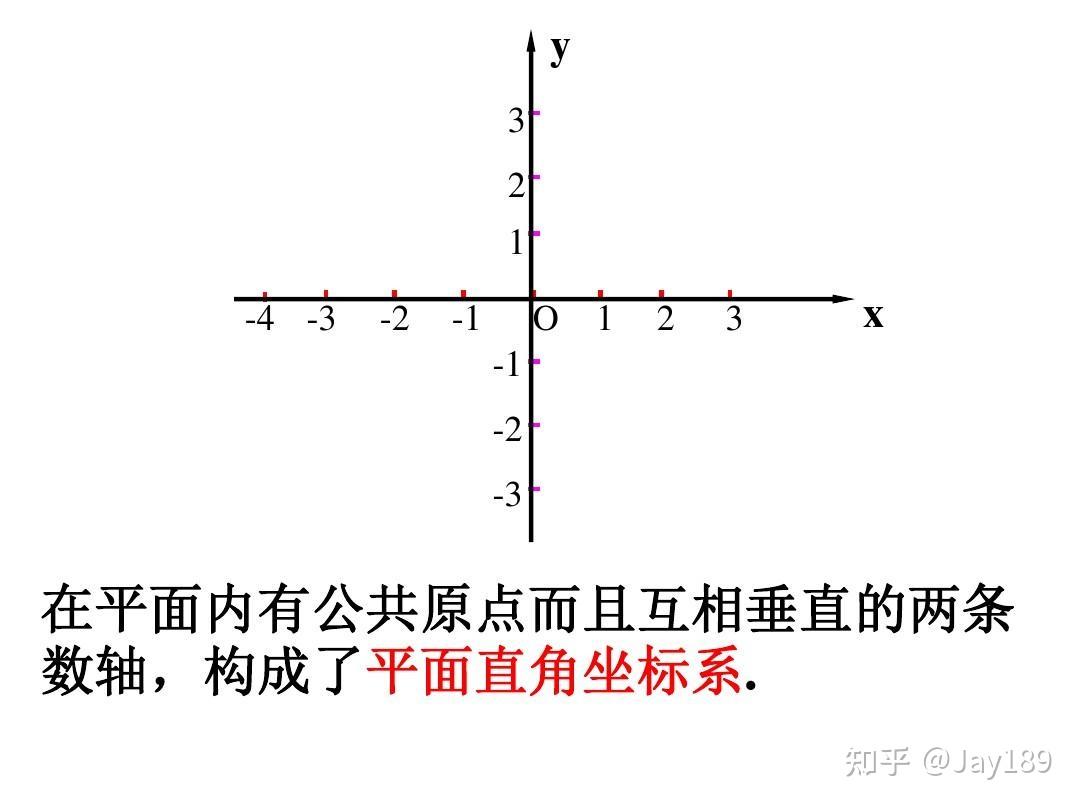

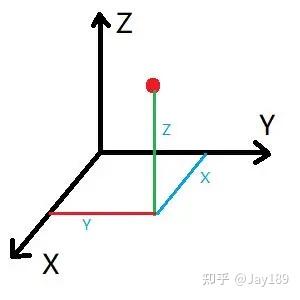

“洛书”之意,其实就是“脉络图”,是表述天地空间变化脉络的图案。洛书,它的内容表达实际上是空间的,包括整个水平空间、二维空间,以及东西南北这个方向。洛书上,纵、横、斜三条线上的三个数字,其和皆等于15。

河图洛书是中华文化,阴阳五行术数之源。最早记录在《尚书》之中,其次在《易传》之中,诸子百家多有记述。太极、八卦、周易、六甲、九星、风水、等等皆可追源至此。河图、洛书最有名的出处来自于《易传·系辞》中的“河出图,洛出书,圣人则之”这句话,并据此认为八卦就是根据这二幅图推演而来的。第一次给这两幅图命名的是北宋易学家刘牧,他精研陈抟所传《龙图易》,著书《易数钩隐图》,于是,河图洛书才为世人所知。

“河图洛书”:中国古代自然哲学

自然哲学是现代自然科学的前身,主要是思考人面对的自然界的哲学问题。包括自然界和人的关系;人造自然和原生自然的关系;自然界的最基本规律等。

河图洛书是中国古文明的抽象证据,也是中国古代自然哲学的源头,还是中国古代先进的科学与文化的基础,更是中国各种特色文化的渊源,深刻地塑造了中华文明的基因与影响了中国人的政治、经济、军事、思想、文化等方方面面。

尽管中华文明历经千年,在某些方面出现了封建迷信,或者思想或科技的落后,但是中华文明仍旧是世界重要文明之一,渊源流长,从未断绝,独树一帜,更是与时俱进,更加开拓创新,力求领先世界。而中华文明的开端,大约就是“河图洛书”等上古思想观念。

->(北半球)地理学:“时空观”与地理山川

==>北半球与北极星

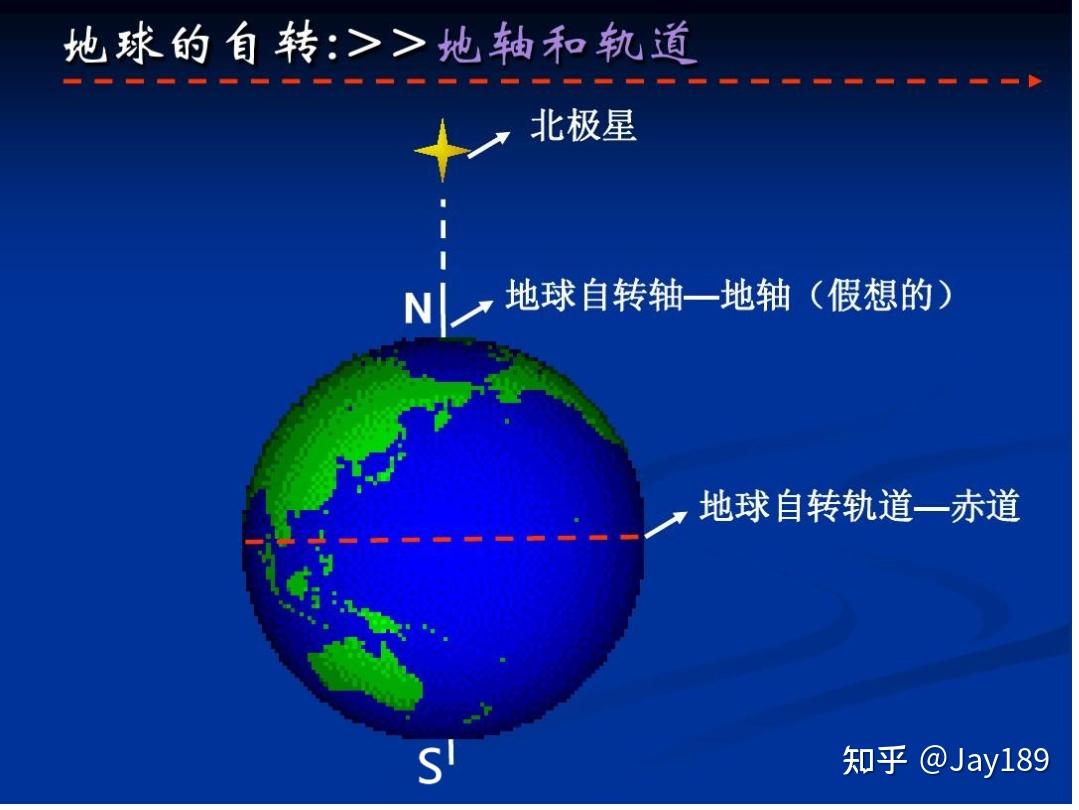

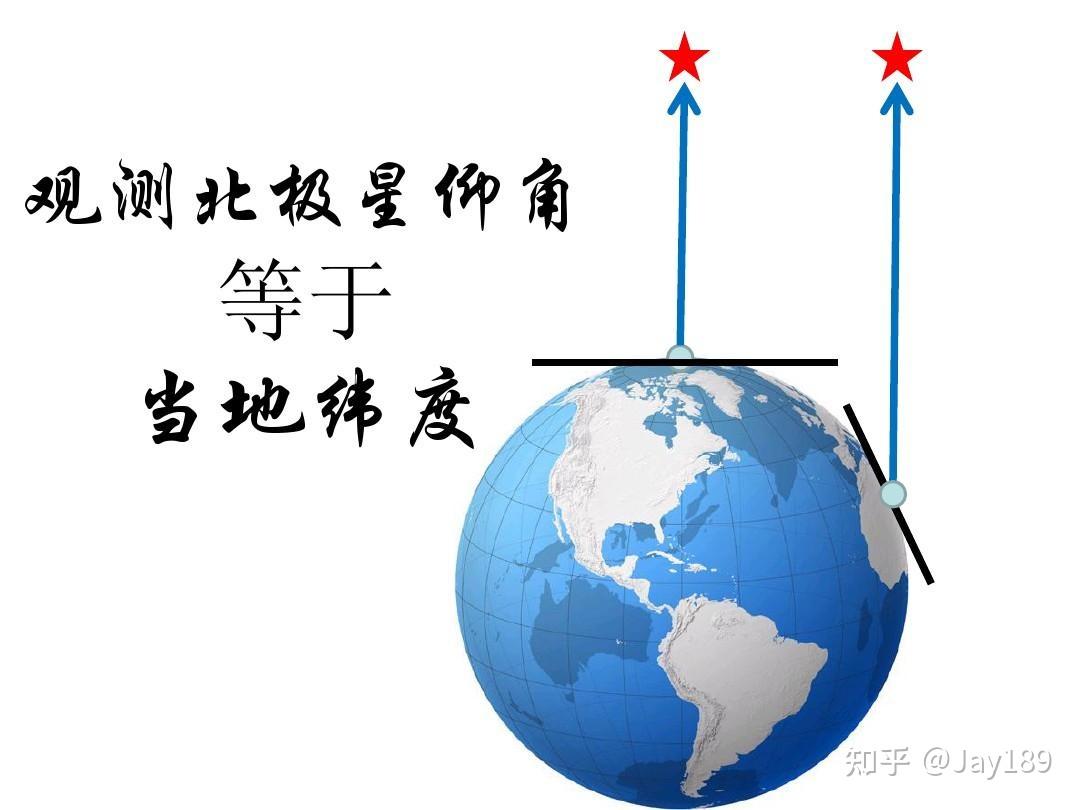

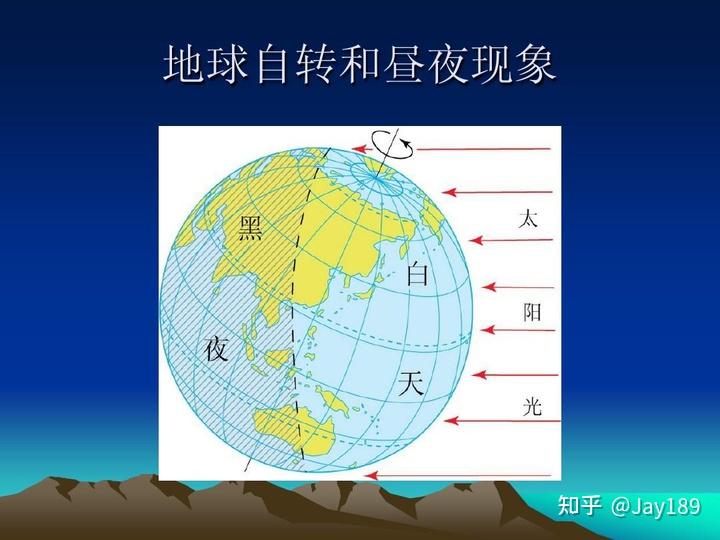

由于地球围绕地轴自转,而地轴的北端始终指向北极星附近,故北极星星光直射90°N。而南半球纬度范围是0~90°S,因而南半球不能观察到北极星(南半球几乎没有产生过古文明,或许原因就在于此,南半球并不能像北半球那样让人们根据“北极星”等天文知识而形成时空观念,甚至历法)。

北极星相对于地面的高度取决于观测者所在地的纬度。例如在北京(处于40°N纬线上),北极星会在正北,离地面40度;在北极(处在90°N纬线上),北极星会在头顶(天顶);在赤道的地方(处于0°纬线上),北极星刚好躺在水平线上;而在南半球,北极星是永远不会升出地平在线,所以在南半球是永远看不到北极星。

==>空间方位

==>时空方位

==>时间变化(日月变化,几月几日)

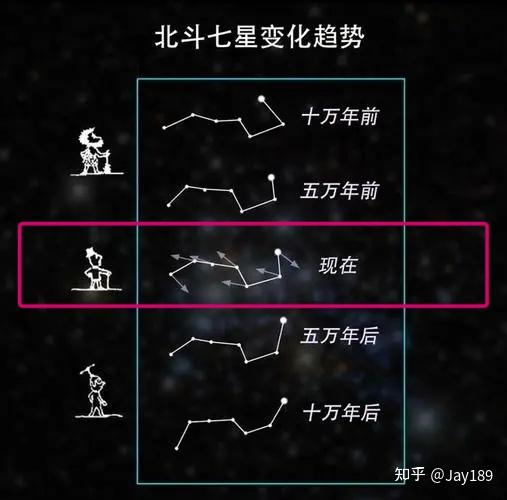

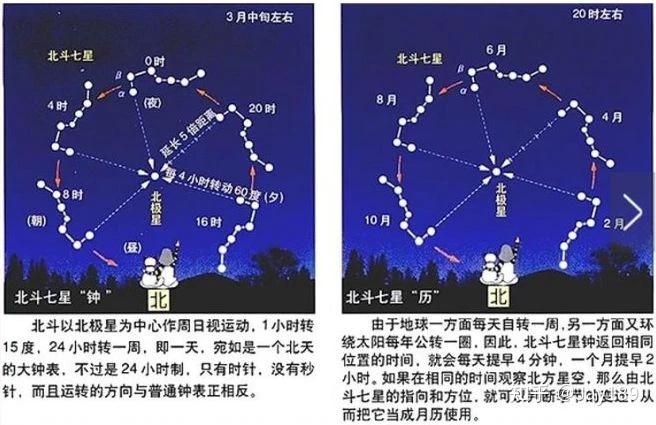

北斗星在北天旋转,是因地球自转形成的星辰绕极轴“周日视运动”,一日一夜即十二时辰旋转一周。所以,观测北斗指向在一天之中的变化位置,就可定出时辰。

==>五岳

中国古代,认为高山“峻极于天”,对其加以崇拜,即称“岳”。

对山封“岳”,最早可追溯到5000年前的黄帝时期,至唐虞三代,封有“四岳”。

春秋战国时期,随“五行”之说兴盛,“五岳”也应运而生,故有“唐虞四岳,至周始有五岳”。

汉之前,由于各代疆域限制,五岳之制因势而异,各有不同。

至汉武帝时,五岳制度才正式创立。汉宣帝正式颁发诏书,确定以泰山为东岳,华山为西岳,霍山(即天柱山,今安徽省境内)为南岳,大茂山(今河北省曲阳县)为北岳,嵩山为中岳。

后隋文帝杨坚,定湖南湘江之滨的衡山为南岳,废霍山为名山。

金、元、明、清诸代,均建都于北京,曲阳大茂山在京城之南,与北岳名称不符。

明代,称山西浑源恒山为北岳。

清顺治年间,正式移祀北岳于浑源恒山。

此后,五岳沿用,东岳泰山(山东省泰安市泰山区),西岳华山(陕西省华阴市),南岳衡山(湖南省衡阳市南岳区),北岳恒山(山西省大同市浑源县)与中岳嵩山(河南省登封市)。

==>五镇

五镇是分布在五个方位的大山。隋代封天下四大镇山。自唐、宋以来五镇奇观,一直与“五岳”风光齐名。

由此形成了五岳以外的五大镇山、五镇指仅次于五岳即东镇沂山(今山东临朐)、西镇吴山(今陕西宝鸡市陈仓区 )、中镇霍山(今山西霍州市)、南镇会稽山(今浙江绍兴市)、北镇医巫闾山(今辽宁北镇市)。

均为历代帝王加封祭祀的名山,名随五岳各有千秋。

所谓“五镇” 即指:山东东镇沂山、浙江绍兴南镇会稽山、陕西宝鸡西镇吴山,辽宁北镇医巫闾山、山西中镇霍山。

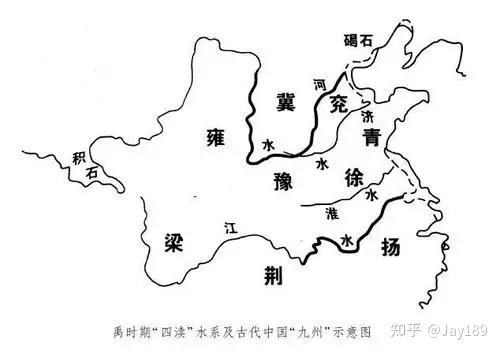

==>四渎

四渎,星官名,属井宿,共四星,一星在双子座内,三星在麒麟座内,即麒麟座17号、13号、ε星。古人认为它们与我国的四条大河对应,故名。 《晋书·天文志》:“东井南垣之东四星曰四渎,江、河、淮、济之精也。”

四渎,我国古代对四条独流入海的大河的称呼,即“江、河、淮、济”,(长江、黄河、淮河、济水)。其中淮河、济水古时候也独流入海,故得与江河并列。(淮河、济水先后被黄河改道所夺,淮河下游淤塞后改注入长江,而济水故道即今之黄河下游)。现有的记载首见于《尔雅·释水》。

==>三山

三山:黄山(安徽省南部黄山市)、庐山(江西省九江市庐山市)与雁荡山(浙江省温州市乐清市雁荡镇)。

==>《山海经》与《史记》等古书的编纂

《山海经》,成书于战国时期至汉代初期,与《易经》、《黄帝内经》并称为上古三大奇书(《山海经》、《易经》与《黄帝内经》分别是上古地理、哲学与医学的书籍,其中均体现了河图洛书思想,蕴含阴阳五行等学说)。

《山海经》包含着关于上古地理、历史、神话、天文、动物、植物、医学、宗教以及人类学、民族学、海洋学和科技史等方面的诸多内容,是一部上古社会生活的百科全书。

《山海经》展示的是远古的文化,记录的是大荒时期的生活状况与人们的思想活动,勾勒出了上古时期的文明与文化状态,为后世提供了许多有用的信息。

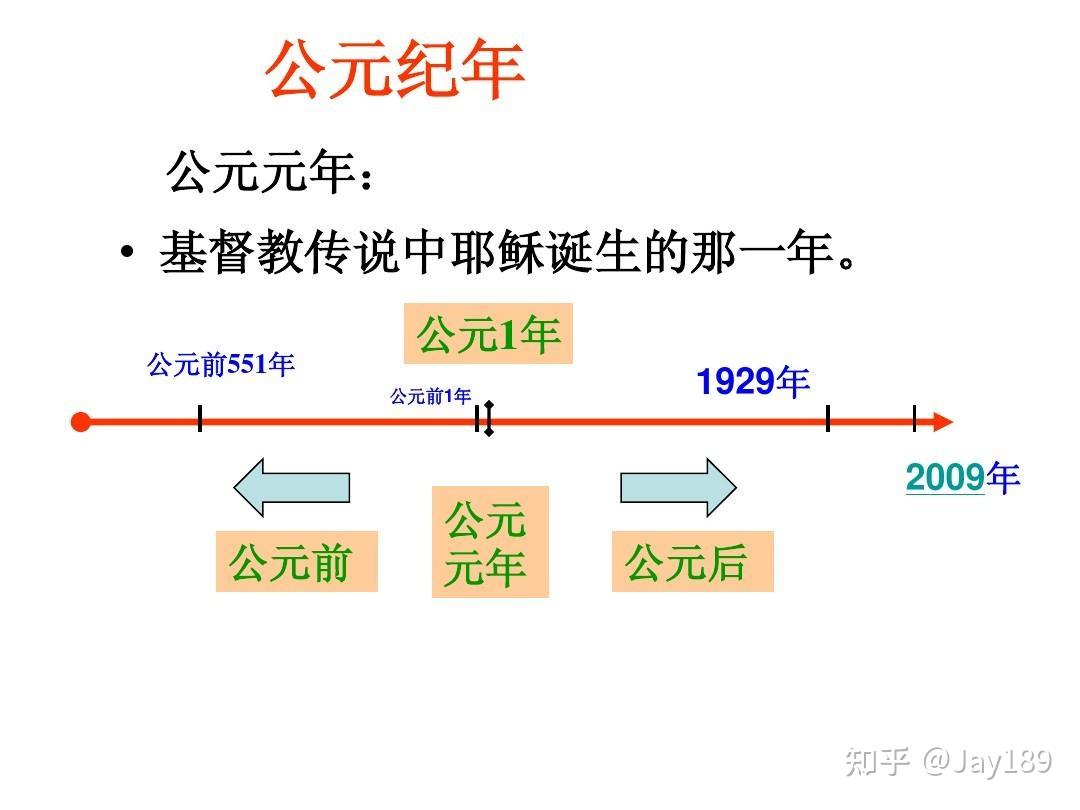

《史记》,西汉史学家司马迁撰写的纪传体史书,史书中包含大量的年表、纪元与方位、地理。

《史记》等史书,也是建立在成熟的时空观年之中的历史编纂。

-->易学:阴阳八卦

==>阴阳

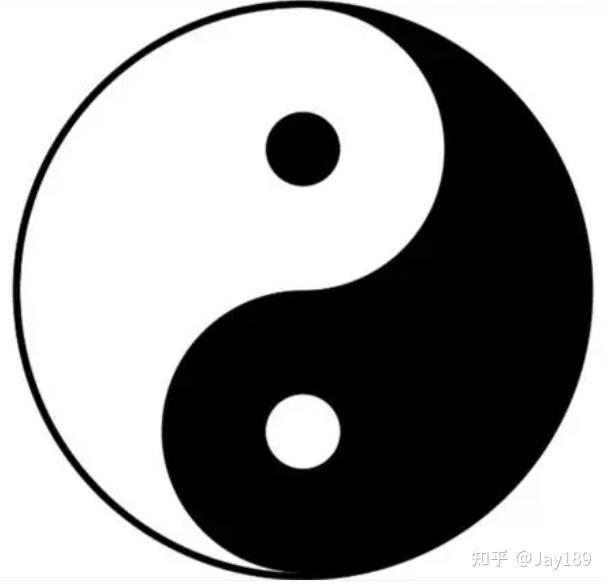

阴阳,是中国最博大精深的哲学,是易学的基础,阴阳相冲化万物,世间万物,皆有阴阳之道。

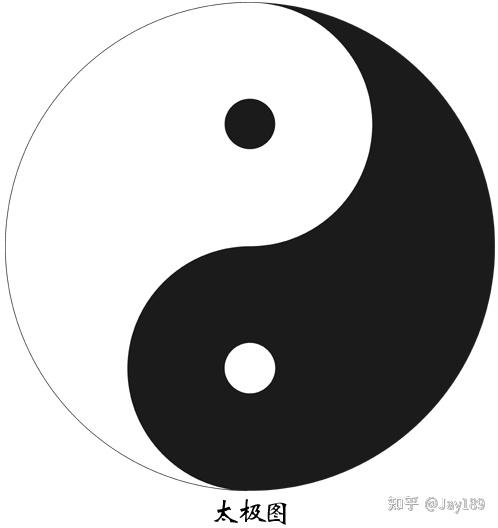

“无极生太极;太极生两仪;两仪生四象;四象生八卦。”天地还没有产生前,是没有万物地存在的,我们古人称之为无极,即没有任何东西的意思;无极经过了很久很久的时间,慢慢地演变成太极,也就是西方科学家提出的宇宙大爆炸学说,西方的学者认为,宇宙是由一个点突然的大爆炸所产生的,西方的学者称它为起点;我们古人称它为太极。

太极不断地发展演化为阴鱼和阳鱼,我们古人也称它为阴爻( yáo )和阳爻。因为阴爻和阳爻是从太极中诞生的,所以古人把它称为太极生两仪,也就是太极生阴阳。

在太极图中,白代表阳,黑代表阴;此外我们的古人还用“——”表示阳,用“— —”表示阴。

阴阳构成了我们的这个世界。一阴一阳构成了我们现在看到的多姿多彩的世界。大的方面,比如:物质、暗物质;白天、夜晚;光明、黑暗等等;小的方面,比如:电脑和手机,它们的处理器的运算方式都是二进制运算,一个高电压、一个低电压;高电压为阳、低电压阴。

一阴一阳,古人称之为道。阴与阳是可以互相的转换的;阴与阳它们也是相互依存的,阴中有阳,阳中有阴;孤阳不生,孤阴不长,也就是这么个道理。

在古书《说文解字》里,我们古人详细的解析了什么是阴阳。

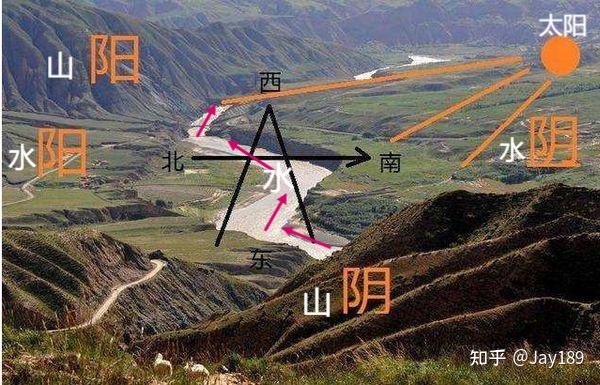

“阳,高明也”。阳的事物有:太阳,高,大,亮,男,动,亮,快,奇,开,生。

“阴,暗也,水之南,山之北也”。阴暗物有:月亮、矮、小、暗、女、静、慢、偶、关、死。

山的南面或水的北面,为其阳面;而山的北面或水的南面,则为其阴面。

==>八卦

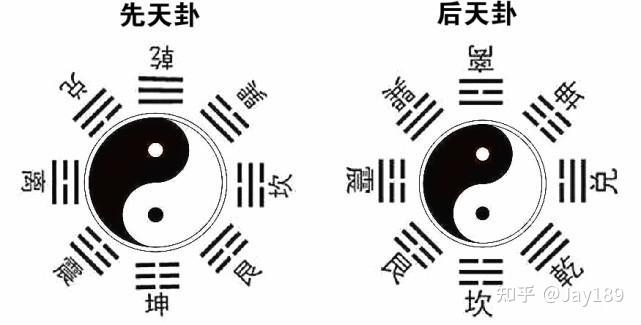

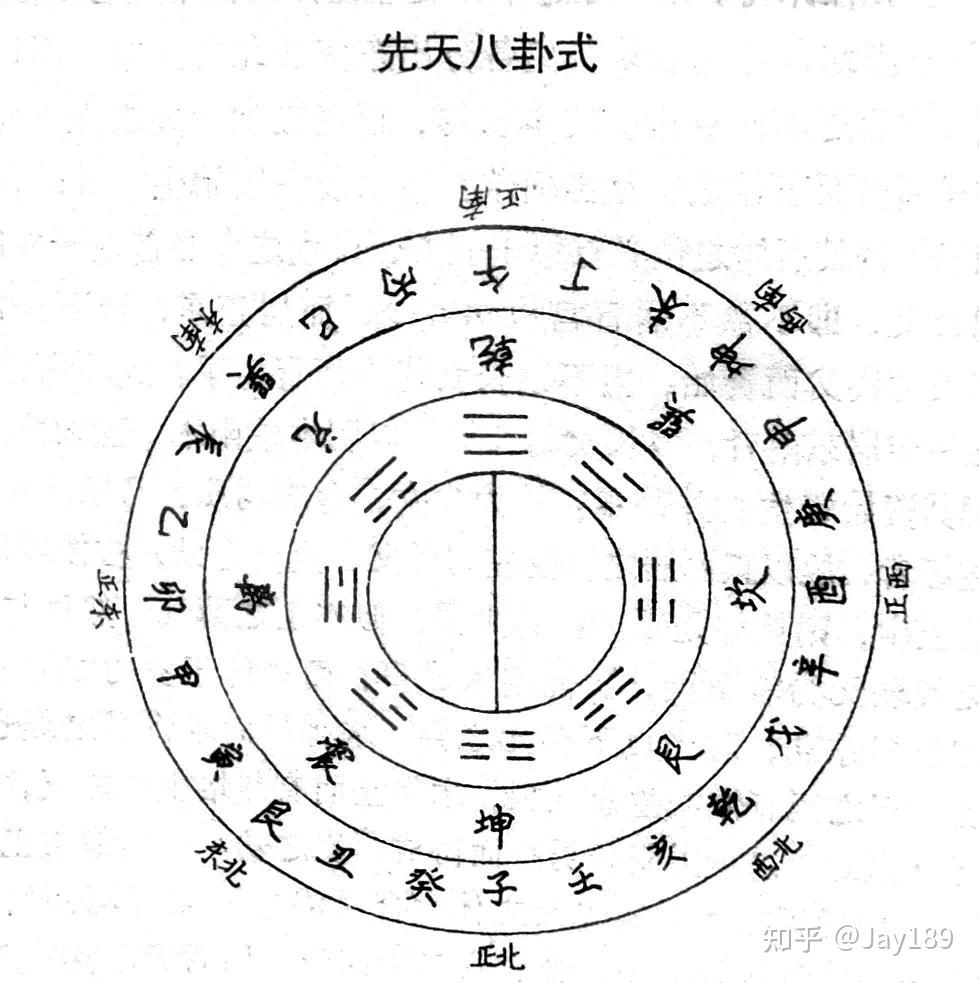

先天八卦(伏羲八卦),别名连山易,起源于远古时代,其辩证思想是矛盾对立统一。

先天八卦,相传来自于河图。它是乾坤定南北,离坎定东西,是天南地北为序,上为天为乾,下为地为坤,左为东为离,右为西为坎。故先天八卦数是:乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。它的中间数为0,以代表五或十。0象征着宇宙的元气。它的序数对宫相加之和为九数。先天八卦演变过程中,首先是太极,其次是两仪,接着是四象,最后是八卦,它们是宇宙形成的过程。

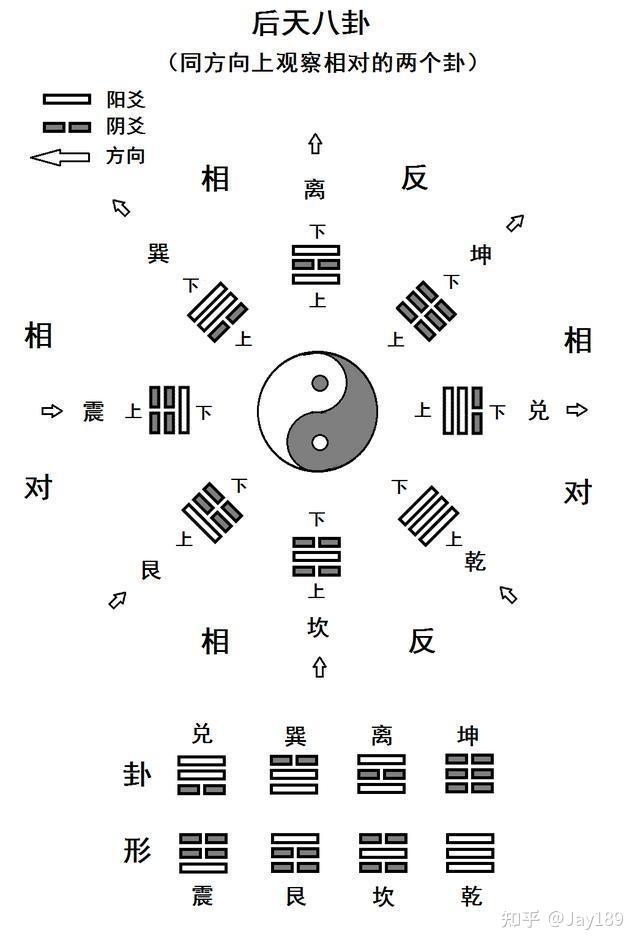

后天八卦图,也有人将其与周文王联系起来,称为文王八卦图。

后天八卦图也叫后天八卦,因为它是图文并茂的一个古代术语。 后天八卦讲流行,周期循环,如水流行,用以表示阴阳的依存与互根,五行的母子相生。后天图是从四时的推移,万物的生长收藏得出的规律。 后天八卦图从《周易.说卦传》中可以看出,万物的春生,夏长,秋收,冬藏,每周天360日有奇,八卦用事各主45日,其转换点就表现在四正四隅的八节上,这就构成了按顺时针方向运转的后天八卦图。每卦有三爻,三而八之,即指一年二十四个节气,于此可见这些卦图的实质了。

后天八卦,相传来自于洛书。它是离坎定南北,震兑定东西。故后天八卦数是:坎一、坤二、震三、巽四、中五、乾六、兑七、艮八、离九。它的中间数为五,与对宫纵横相加之和为十五数。

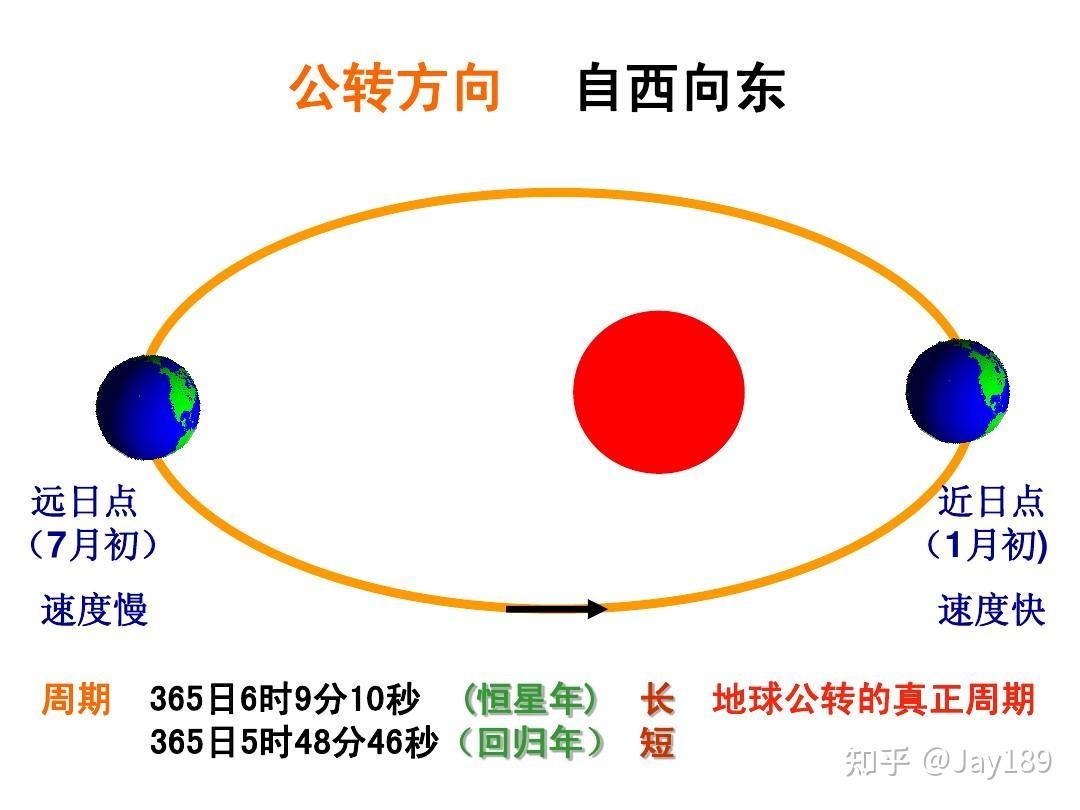

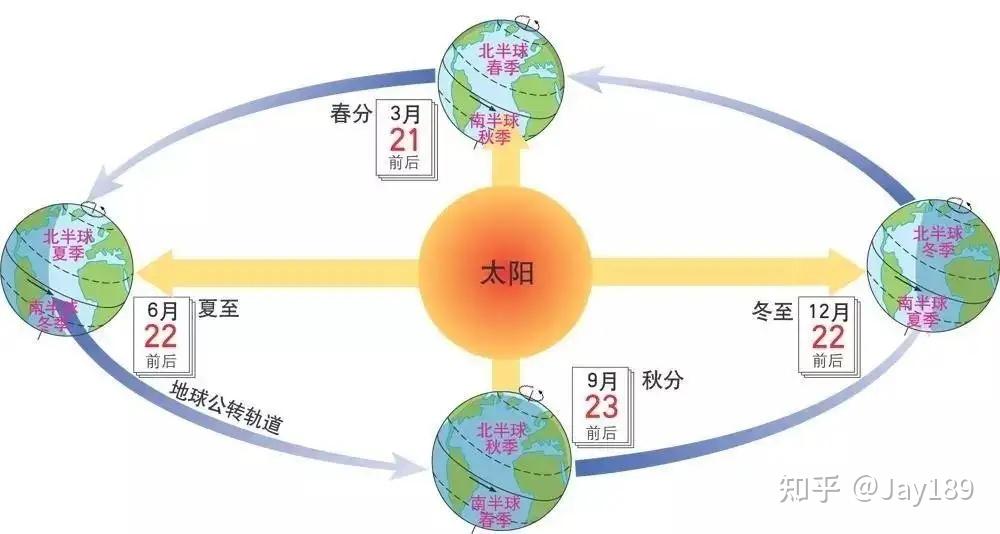

-->天文学:农历(星辰运动,四季月份)

==>四方四季

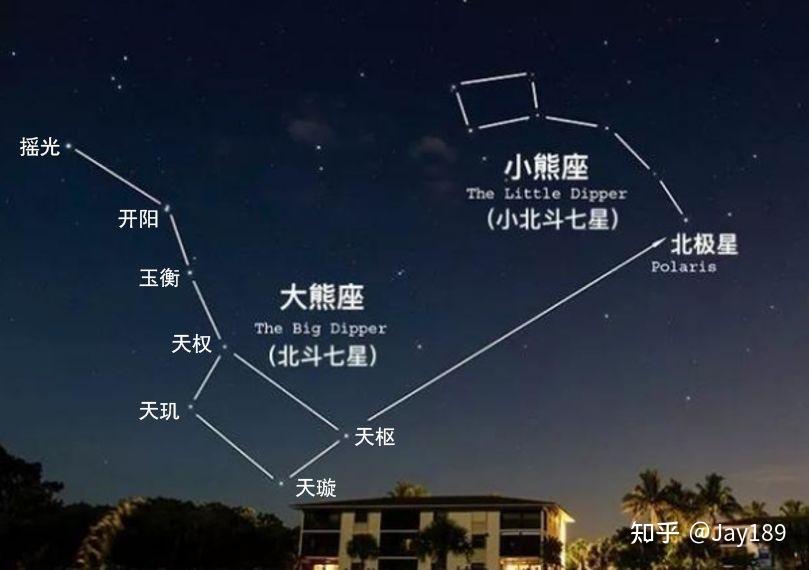

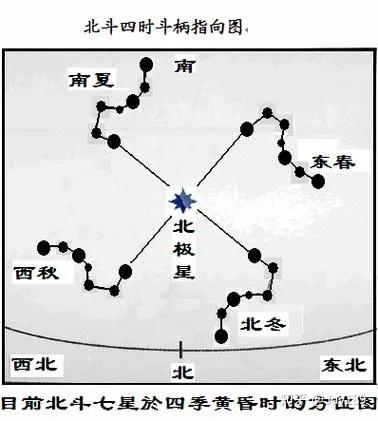

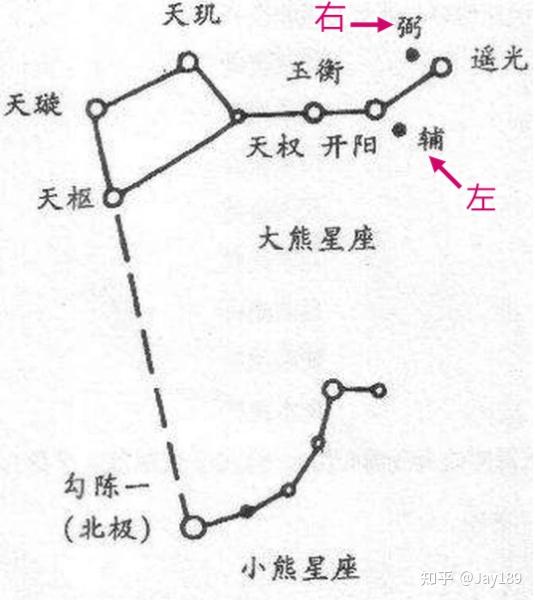

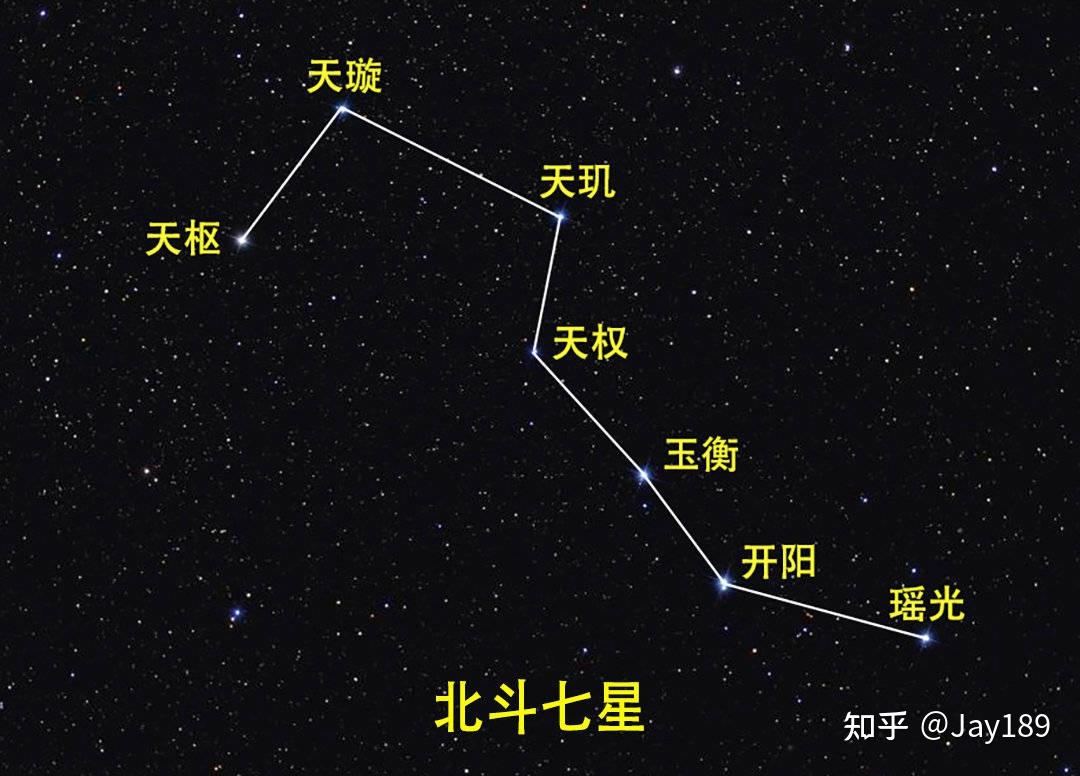

《甘石星经》:“北斗星谓之七政,天之诸侯,亦为帝车。”黄帝根据北斗七星视察四方,定四时,分寒暑。

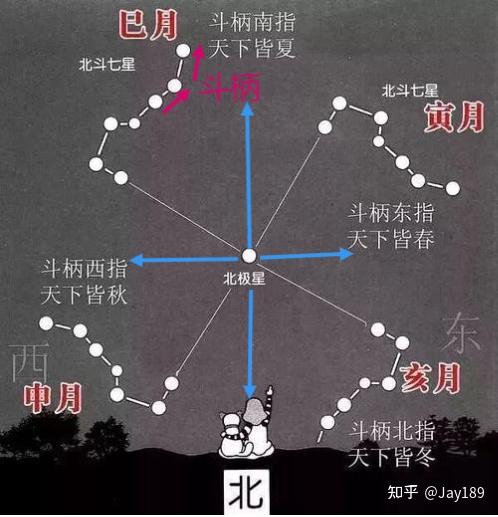

《鹖冠子·环流篇》说得最为明白:“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬。”

==>二十四节气(在四季基础上划分月份节气)

《淮南子.天文训》中讲到其法:“斗指子则冬至……加十五日指癸,则小寒,……加十五日指丑,则大寒,……加十五日指报德之维,则越阴在地,故曰有四十六日而立春,……加十五日指寅,则雨水,……加十五日指甲,则雷惊蛰,……加十五日指卯中绳,故曰春分则雷行,……加十五日指乙,则清明风至,……加十五日指辰,则谷雨,……加十五日指常羊之维,则春分尽,故曰有四十五日而立夏,……加十五日指巳,则小满,……加十五日指丙,则芒种,……加十五日指午,则阳气极,故曰有四十六日而夏至,……加十五日指丁,则小暑,……加十五日指未,则大暑,……加十五日指背阳之维,则夏分尽,故曰有四十六日而立秋。……加十五日指申,则处暑,……加十五日指庚,则白露降,……加十五日指酉中绳,则故曰秋分,雷戒蛰虫北向,……加十五日指辛,则寒露,……加十五日指戍,则霜降,……加十五日指蹄通之维,则秋分尽,故曰有四十六日而立冬,……加十五日指亥,则小雪,……加十五日指壬,则大雪,……加十五日指子,则故曰阳生于子,阴生于午,阳生于子,故十一月日冬至。鹊始加巢。人气锺首。阴生于午,故五月为小刑,荠麦亭历枯,冬生草木必死。”

==>十二月(在四季基础上划分月份)

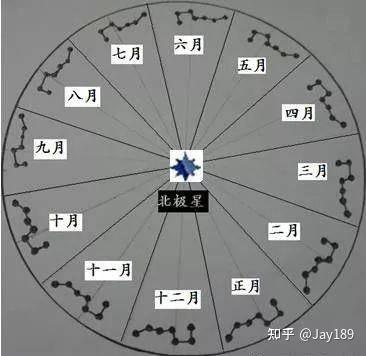

《史记·历书》记载:“随斗杓所指建十二月”。

所谓“月建”,就是把黄道(即太阳一年在天空中移动一圈的路线)附近的一周天十二等分,由东向西配以子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥十二支。

初昏时出现北斗七星,斗柄指寅为正月,斗柄指卯为二月,斗柄指辰为三月,斗柄指巳为四月,斗柄指午为五月,斗柄指未为六月,斗柄指申为七月。斗柄指酉为八月,斗柄指戌为九月,斗柄指亥为十月,斗柄指子为十一月。斗柄指丑为十二月。

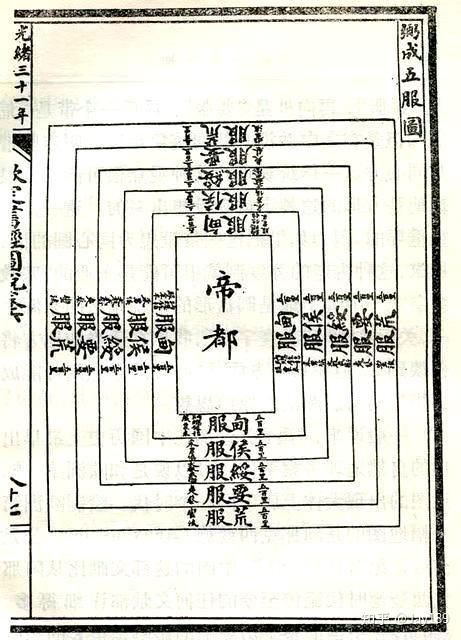

-->政治哲学:九州与天下观

==>九州

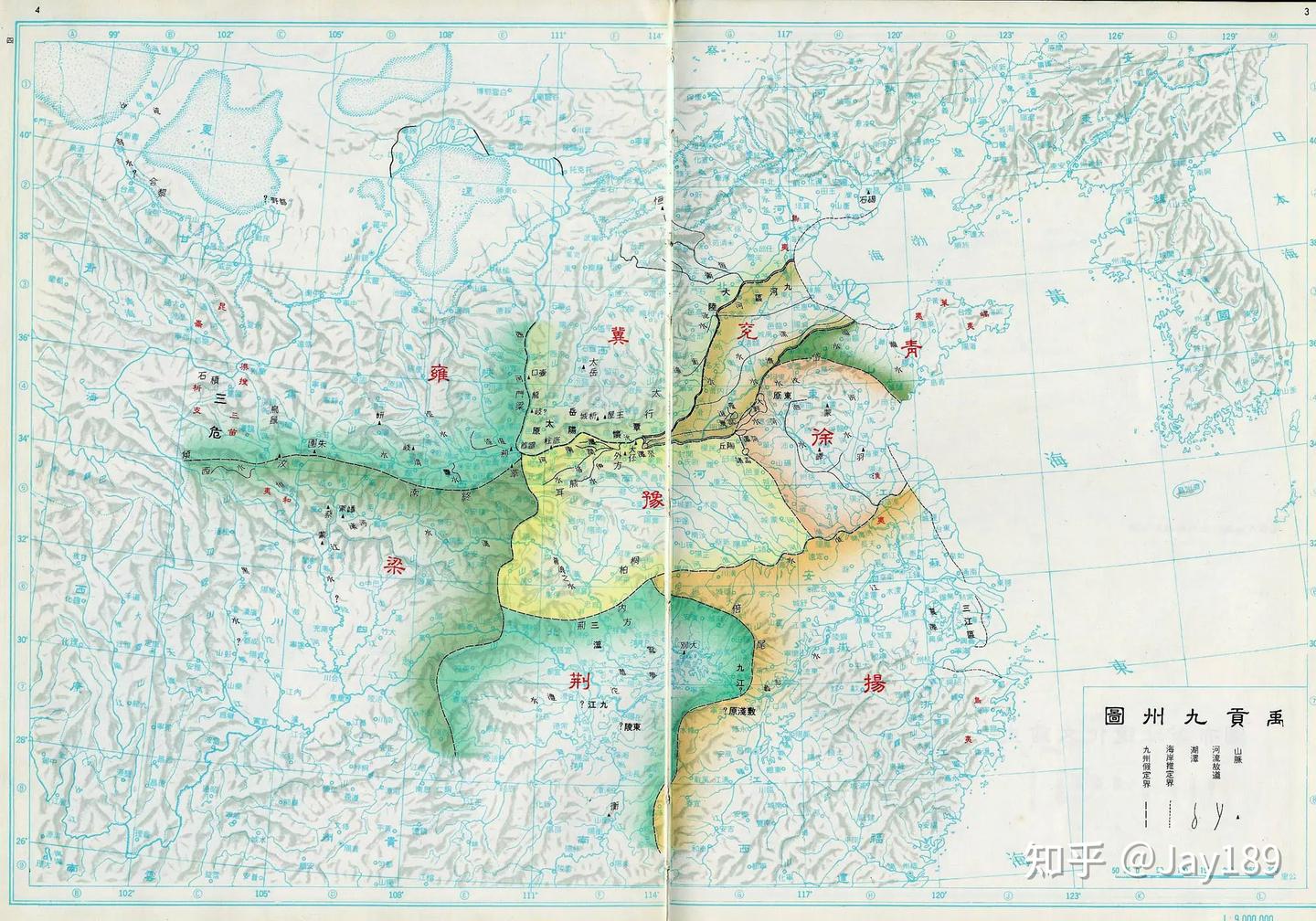

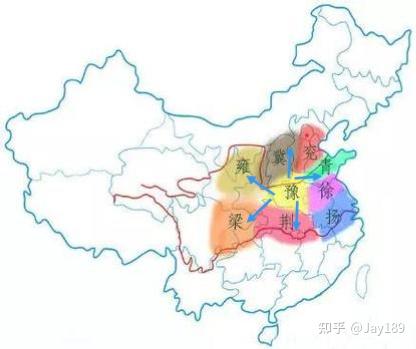

九州,又名汉地、中土、神州、十二州,最早出现先秦时期典籍《尚书·禹贡》中,是中国汉族先民自古以来的民族地域概念。自战国以来九州即成为古代中国的代称,而自汉朝起成为汉族地区的代称 ,又称为“汉地九州”。

汉族先民自古就将汉族原居地划分为九个区域,即所谓的“九州”。根据《尚书·禹贡》的记载,九州顺序分别是:冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州。《尔雅》中有幽州与营州,没有青州和梁州。《周礼》中有幽州与并州,没有徐州和梁州。

先秦的华夏之域仅限于鲁、晋、齐、郑、蔡、卫等“王之支子母弟甥舅”诸国及行周礼的宋、陈等中原诸国,汉代在先秦诸国的基础上萌芽出后世汉族九州的概念。

至迟自汉代起的华夏之区域与《禹贡》所载九州之区域等同,九州等同于汉地。又有“东夏”、“南夏”、“西夏”等词称呼汉地内的局部地区。

九州,意即汉地。五岳五镇四渎都在九州这个地理范围内,九州这个地理范围是在汉代确立。

==>土地或农田

中国的农田,尤其北方平原地区的农田,大多呈现方块状特色,方方正正,有东西南北四边。至今为止,许多农田仍然保持如此特色分布,一块一块的,不同于西方圆形土地或大片土地。

阡陌:农田地里的小道和灌溉渠道,纵者称“阡”,横者称“陌”;阡是指南北走向的田埂,简称“纵向”田埂;陌是指东西走向的田埂,简称“横向”田埂。

==>九五至尊

九五至尊:阳数中九为最高,五居正中,故“九五”象征帝王的权威,故称之为“九五至尊”。出自《周易·乾》:“九五,飞龙在天”。

==>天下观

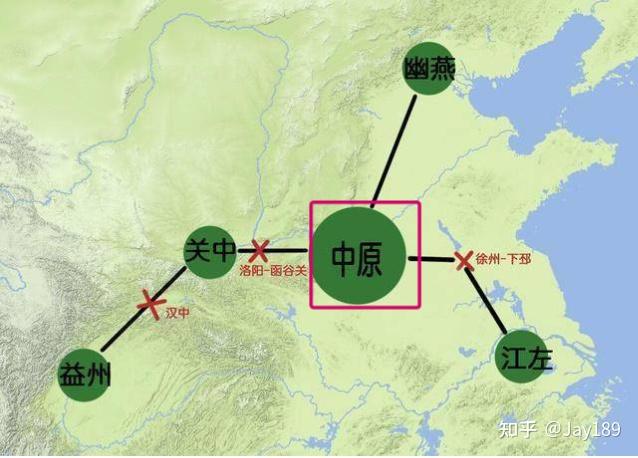

由此可知,自古以来,中国人就形成了“以中原为中心”的“天下观”。

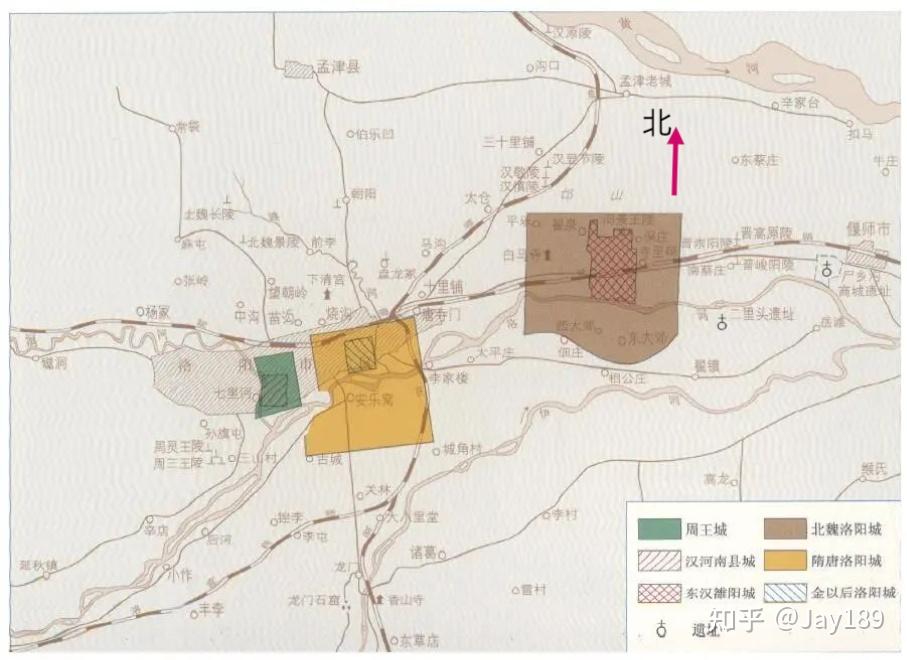

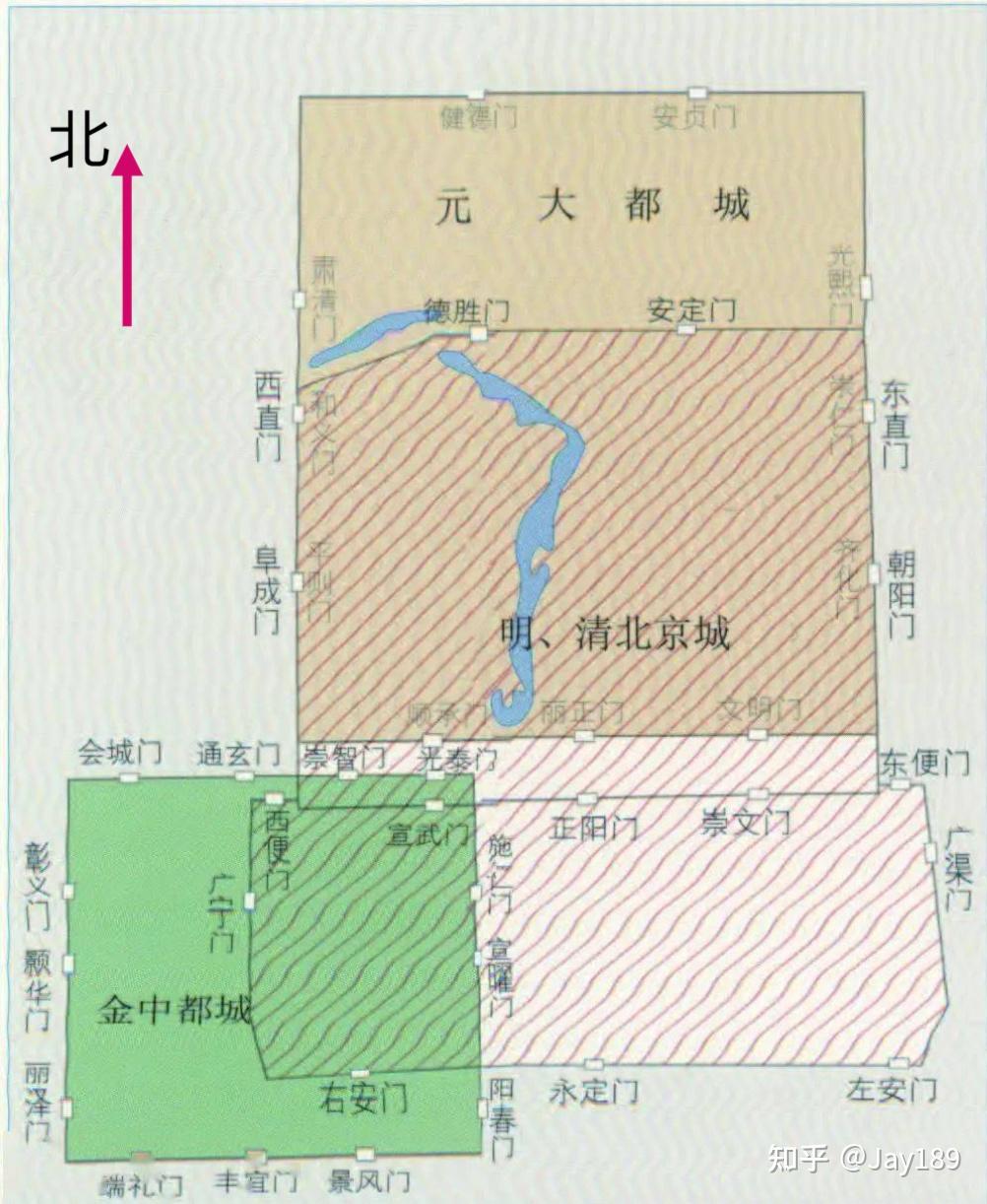

中国历史上被认为是古都的有以下十个城市,西安、洛阳、南京、北京、开封、杭州、安阳、郑州、大同、成都,并列称为中国的“十大古都”。其中,位于中原地区的有洛阳、开封、安阳与郑州,占比接近一半。

历史上,洛阳、开封、安阳等重要的历史城市位于中原地区,都曾是诸多王朝的都城。其中,洛阳曾是夏朝、商朝、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋朝、武周(唐朝)、后梁、后唐、后晋十三个朝代的都城;开封曾是战国时的魏国、五代时期的后梁、后晋、后汉、后周、北宋以及金朝等的都城,有“七朝古都”的称号;安阳曾是商朝(殷商)、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐等朝代的政治中心。

由此可见, “得中原者得天下”(出自《史记》)一直以来是历代王朝统治者与人们的普遍观念。

-->土木建筑学:城市规划

==>古代城建

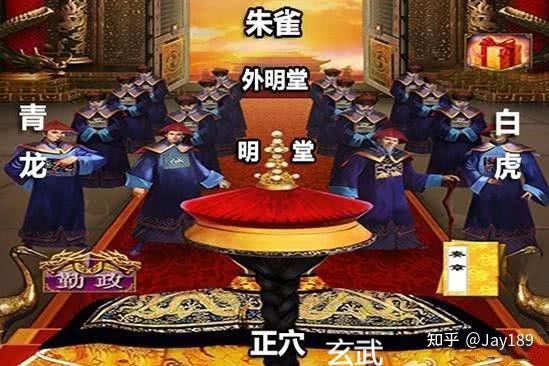

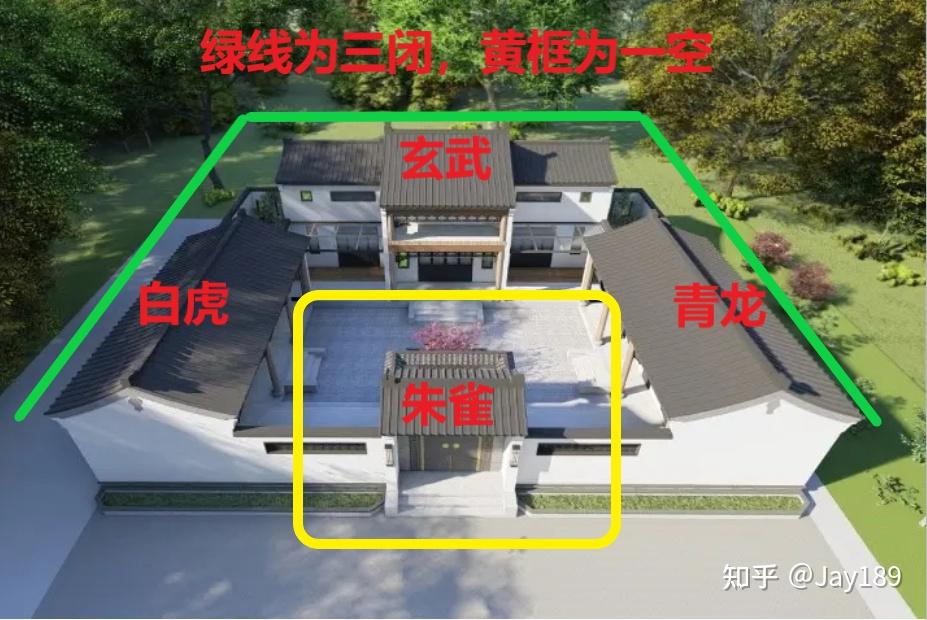

中国传统建筑布局,尤其宫殿,大多呈现东西南北、四方四正的特色,即多数城池、皇宫或民居建筑都呈现”坐北朝南“的布局,但也有其它朝向的。,一般东西南北对应青龙、白虎、朱雀、玄武四大神兽,明堂居于中间,有朝堂之上、堂屋等称呼。

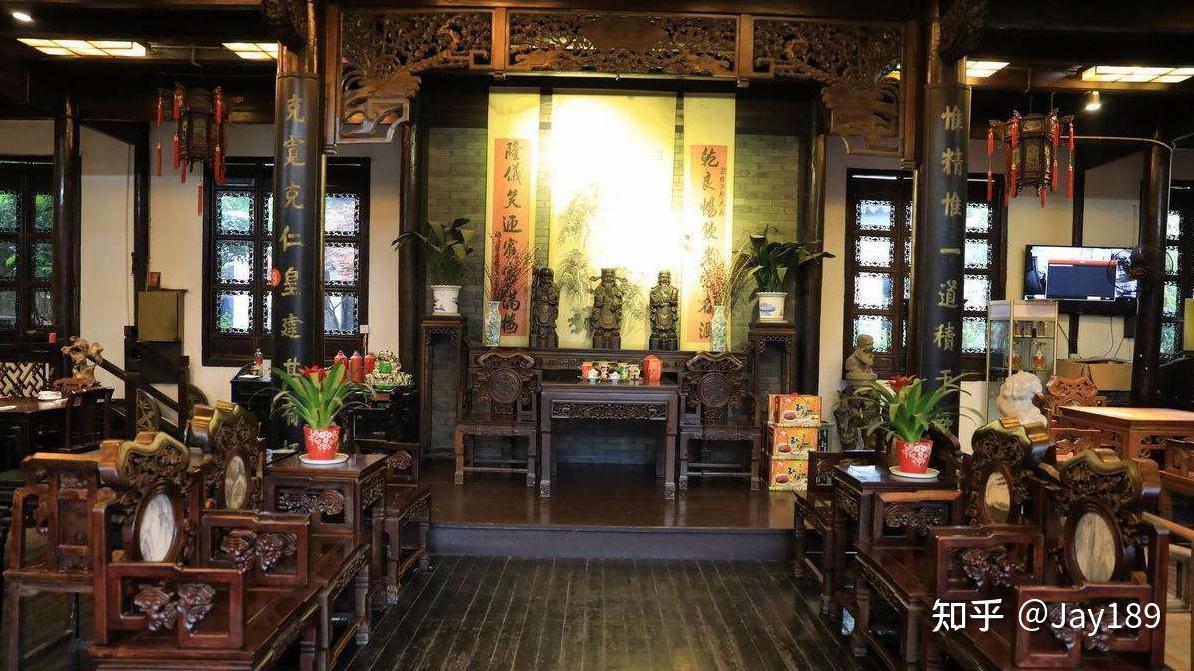

==>堂屋

堂屋是传统中国民居中的礼仪空间,一般设计在房屋中间,又称“客堂”。 因为平时敞开,有的地区又称“明间”(卧室则称“暗间”)。

堂屋用于尊祖敬神、祭天拜地、婚丧寿庆、禳鬼避凶。堂屋与现代住宅中的客厅不同。

-->风水学:“寻龙点穴”

风水,指住宅基地、坟地等的形势,如地脉、山水的方向等。

民间认为风水的好坏可以影响其家族的盛衰吉凶。

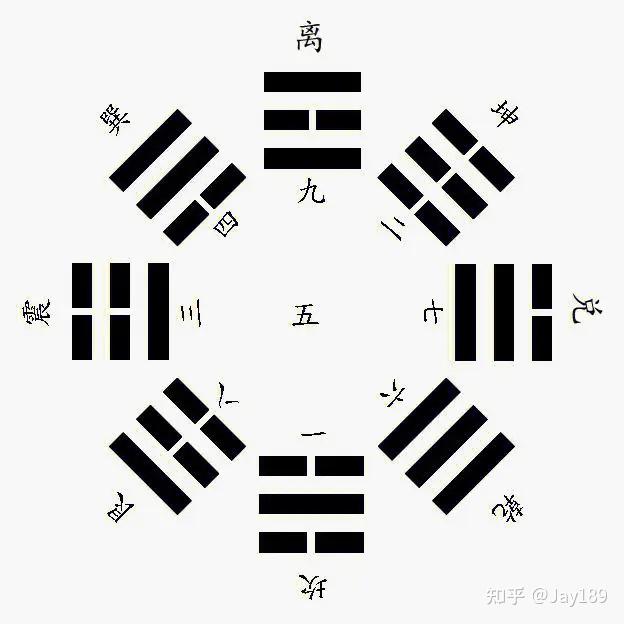

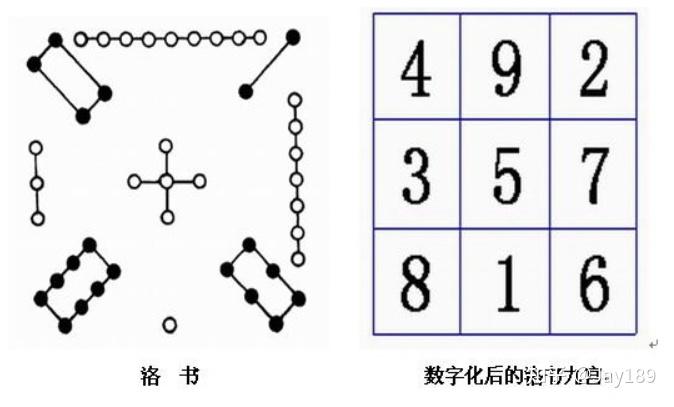

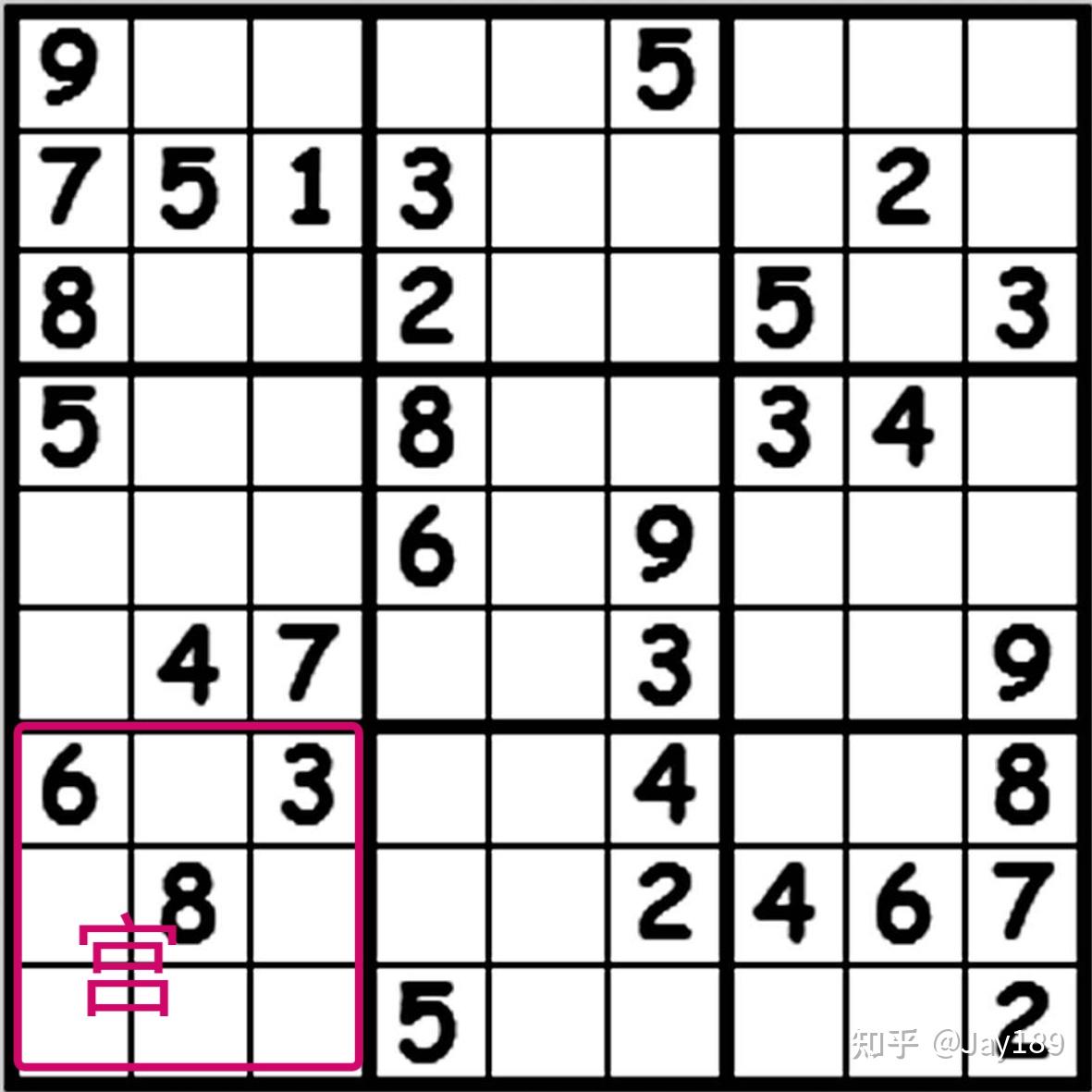

-->数学:”趣味数学“、术数九宫图与数独游戏

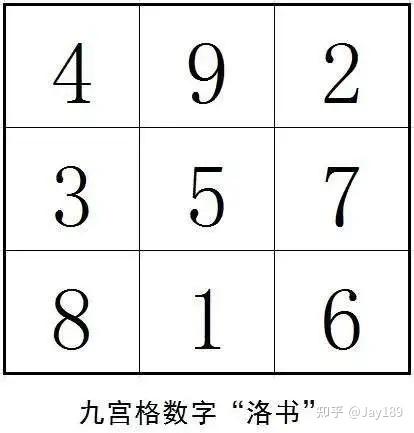

九宫格数,将天宫以井字划分九个等份,在晚间从地上观天的七曜与星宿移动,可知方向及季节等资讯。对于古代天文学来说,九宫图非常重要。以正中的方位为中宫,对应四正四隅八宫方向。其方位观念亦广泛用于地理(九州观念)、军事(布阵行营)、书法及武术方面。

最古与术数关联上的九宫图是洛书,他亦是中国传统文化很重要的一个概念。后来应用于占卜、星相等范畴。它其实是一种3行3列的数字方阵,把1到9的九个数字按洛书规则填入即可形成。洛书的原则即如北周甄鸾所说:“九宫者,即二四为肩,六八为足,左三右七,戴九履一,五居中央。”。

四 九 二

三 五 七

八 一 六

即术数九宫图。

数独是源自18世纪瑞士的一种数学游戏。是一种运用纸、笔进行演算的逻辑游戏。玩家需要根据9×9盘面上的已知数字,推理出所有剩余空格的数字,并满足每一行、每一列、每一个粗线宫(3 x 3)内的数字均含1-9,不重复 。

数独盘面是个九宫,每一宫又分为九个小格。在这八十一格中给出一定的已知数字和解题条件,利用逻辑和推理,在其他的空格上填入1~9的数字。使1~9每个数字在每一行、每一列和每一宫中都只出现一次,所以又称“九宫格”。

-->文化学:语言文化

中国语言文化里,也充满了数字。当然带有“一至九”,甚至“十百千万”的词语很多。以下仅列举一些例子:

==>四

在中国的文化中,常常出现“四”,有时和“五”和“八”并用。表示方位的,如四通八达、四面八方、五湖四海,等;表示数量的,一五一十,五颜六色,等;表示经典书籍的,四书五经,四大名著,等;表示其他的,如四方蛮夷,四分五裂,四大发明,四大文明古国,江南四大才子等。

==>五

在中国的文化中,常常出现“五”。有五行,五服,五服论,五福临门,五谷丰登,三皇五帝,五岳独尊,五音不全,五脏六腑,五星红旗,等。此外,伍,是古代军队最小的编制单位,五人为伍,今泛指军队(比如五人为伍,五伍为行,为古代军事编制单位);也是“五”的大写。

==>九

在中国的文化中,常常出现“九”。九五至尊,九州大地,九九归一,一言九鼎,九阴真经,九阳真经,独孤九剑,北斗九星(由北斗七星和左辅、右弼构成),诛九族等。此外,旧称皇帝为“万岁”,“九千岁”则为阿谀权臣之词,谓其仅次于天子。在古代九被认为是最大的数字,泛指多次或多数。在中国古代,九为阳数的极数,即单数最大的数,所以我国民间对“九”也很偏爱。

==>中

中国语言文化里,“中”字也是很重要的内容。中国,是对国家的简称;中华、中华民族、中华民国、中华人民共和国,足以见得的“中”的现代影响力; 而在古代,有中原,也足以见得中的古代影响力。中外,中则表示(中国)国内。中心组成忠字,河南(中原)方言“中“表示“好”或赞同的意思。

此外,也有北斗七星(天枢星、天璇星、天玑星、天权星、玉衡星、开阳星与瑶光星),六畜兴旺,八卦,十全十美,等数字语言文化。

-->国粹:围棋与麻将

==>围棋

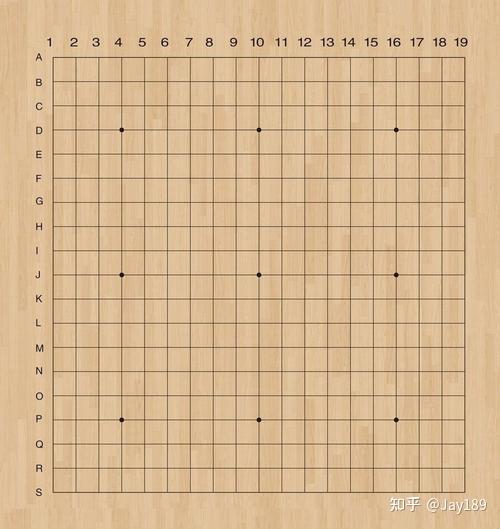

围棋,国际通行棋种,世界上最古老的棋类游戏之一,是具有高度文化色彩的智力竞技项目。围棋起源于中国,流行于中国、日本、韩国等东亚国家。它是中华民族发明的迄今最久远、最复杂的智力博弈活动之一。南北朝时经朝鲜半岛传入日本,流传到欧美各国。

围棋使用矩形格状棋盘及黑白二色圆形棋子进行对弈,正规棋盘上有纵横各19条线段,361个交叉点,对局双方在棋盘的交叉点上轮流下子,每次只能下一子,落子后不能移动,终局时以目数多者为胜。围棋共有361颗棋子,其中黑棋181颗,白棋180颗。因黑方有先手优势,故规定黑方局终时要给白方贴目。中日韩等不同国家制定的竞赛规则略有不同。

围棋蕴含着中华文化的丰富内涵,古代被列为“琴棋书画”四大文化之一,是中国文化与文明的体现。2019年11月,入选《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》。

围棋,黑即阴,白即阳,即对立统一思想;世界黑夜白天交替,时间奔流不息,犹如围棋,一黑一白,相伴相生,相生相爱,相爱相杀,共生共存,相互转化。

一切事物都是对立而互补的,阴阳相生相克,变化相辅相成,事件相激相随。固阴阳之道有三:

一是阴道。如黑暗、弯曲、阻碍、阴柔、巧妙等事物阴性的一面。

二是阳道。如光明、直接、通坦、阳刚、笨拙等事物阳性的一面。

三是阴阳道。阴阳道是阴道与阳道的中间物、混合物、包含物、排斥物。阴阳道有亦阴亦阳、非阴非阳、半阴半阳、假阴假阳、阴中有阳、阳中有阴等情况,即阴阳的互相转化。

世界上的事很少是非此即彼,通常以第三态运行,即非常态。阴阳实际上也是三种状态:阴态、阳态、中间态。由此,各种关系变化相随,一起带动事物发展。

简明地讲,事物发展的根本在内部,即阴阳两极的运动,形成新事物的关键在外部,即中间态的运动。这内外运动相加,匀速而变力,于是构成了运动的世界和世界的运动。

==>麻将

麻将,四人骨牌博戏,流行于华人文化圈中。麻将起源于中国,粤港澳及闽南地区、福州地区俗称麻雀。麻将是由中国古人发明的博弈游戏,娱乐用具,一般用竹子或骨头或塑料制成小长方块,上面刻有花纹或字样。

麻将是一种中国古代发明的博弈游戏,牌类娱乐用具。每副136张(有的地区74张)南方麻将多八个花牌,分别是春夏秋冬,梅竹兰菊,共计144张。不同地区的游戏规则稍有不同。麻将的牌式主要有“饼(文钱)”、“条(索子)”、“万(万贯)”等。在古代,麻将大都是以骨面竹背做成,可以说麻将牌实际上是一种纸牌与骨牌的结合体。与其他骨牌形式相比,麻将的玩法最为复杂有趣,它的基本打法简单,容易上手,但其中变化又极多,搭配组合因人而异,因此成为中国历史上一种最能吸引人的博戏形式之一。

北方麻将每副136张牌;南方麻将一般为144张牌,添加了春、夏、秋、冬,与梅、竹、兰、菊八张花牌;也有一些地方的麻将,另再加上聚宝盆、财神、老鼠、猫各1张牌,与百搭4张牌,总计为152张牌。

在明代马吊牌盛行的同时,由马吊牌又派生出一种叫“纸牌”的戏娱用具。纸牌开始共有60张。斗纸牌时,四人各先取十张,以后再依次取牌、打牌。一家打出牌,两家乃至三家同时告知,以得牌在先者为胜。这些牌目及玩法就很像今天的麻将牌了。这种牌戏在玩的过程中始终默不作声,所以又叫默和牌。

2017年4月,国际智力运动联盟宣布,麻将正式成为世界智力运动项目。

麻雀牌这种说法是最主流的麻将起源的说法。麻将牌又称麻雀牌、麻雀儿牌,本是江苏太仓“护粮牌”。有关资料记载,在江苏太仓市曾有皇家的大粮仓,常年囤积稻谷,以供“南粮北调”。粮多自然雀患频生,每年因雀患而损失了不少粮食。管理粮仓的官吏为了奖励捕雀护粮者,便以竹制的筹牌记捕雀数目,凭此发放酬金,这就是太仓的“护粮牌”。这种筹牌上刻著各种符号和数字,既可观赏,又可游戏,也可作兑取奖金的凭证。这种护粮牌,其玩法、符号和称谓术语无不与捕雀有关。

麻雀牌三种基础花色的名字叫做“万、束、筒”。“筒”的图案就是火药枪的横截面,“筒”即是枪筒,几筒则表示几支火药枪。“索”即“束”,是用细束绳串起来的雀鸟,所以“一索”的图案以鸟代表,几索就是几束鸟,奖金则是按鸟的多少计算的。“万”即是赏钱的单位,几万就是赏钱的数目。

此外“东南西北”为风向,故称“风”,火药枪射鸟应考虑风向。“中、白、发”:“中”即射中之意,故为红色;“白”即白板,放空炮;“发”即发放赏金,领赏发财。

麻将玩法的术语也与捕雀护粮有关。如“碰”即“彭”的枪声。又如成牌叫“和”,“和”“鹘”谐音,“鹘”是一种捕雀的鹰。除此还有“吃”、“杠”等术语也与捕鸟有关。

那么为何又叫做“麻将”呢?在太仓方言中,“麻雀儿”和“麻将”读音较近,打“麻雀儿”自然也就叫成打“麻将”了。太仓方言“雀儿”,合在一起就变成“将”。唐朝,麻将传入了日本。

作者观点,麻将起源的说法很多,这是因为麻将成功流行与“入乡随俗”导致的。因为麻将老少皆宜,雅俗共玩,因此各地大多都有其独特玩法,甚至麻将牌种类,但是其基本形式一致。因此,麻将牌及其术语有不同的说法,即麻将牌的起源难以追溯。有人认为,麻将牌来自江苏太仓的“护粮牌”,“万、束、筒”对应“赏钱、束鸟雀的绳索、火枪筒”;有人认为“万、束、筒”对应“赏钱(万贯)、粮仓俯视图圆截面、粮仓的侧视图”;有人认为是郑和下西洋时发明的,“万、束、筒”对应“金钱名称、舰队、淡水桶”,“东西南北”为其下西洋时的风向;有人甚至认为明朝名为万饼条(或“万秉章”)的人在“叶子格戏(叶子戏)”的基础上创造麻将,以自己名字“万、饼、条”作为三种基础花色;等等。

作者也在此阐明一种解释,“东西南北”代表国家的疆域(向四面延申);中代表天下或政治中心(京城),即政治权力;发代表财富,即天下财势兴旺或国家与人民的财富不断增长;白代表寿命,即人的寿命达到很大的地步或万寿无疆;因而“东西南北中发白”代表天下太平,社会没有动乱,人们安居乐业的“太平盛世”。而“万、束、筒”则表示计数,上古人们有结绳计数的习惯,“筒”表示“绳子结点”,“束”表示“绳子”,而“万”表示“绳子的打结方式”,因而麻将的含义则为土地很多和权力很大(“东西南北”的疆域和“中”心的政治权力无限大,九州之主,统治天下),粮食和财富无限多(古人领到的年薪或俸禄多为粮食;文钱、贯钱、万钱;钱粮在古代农耕社会很重要),人们的寿命尽可能大及人口数量尽可能多(万寿无疆,寿比南山,多子多孙,人口繁荣的传统观念),那么这种情况就是“太平盛世”,可以赶得上“尧舜之治”了,即中国统治者的政治理想与抱负,中国人的期望与企盼,也是中国读书人或古代官员的最高追求。太平盛世,社会繁荣,则麻将流行,岂不美哉?

总结

由此可知,河图洛书的思想是中国古代先进文化的源头之一。河图洛书的思想,经历夏商周,以及后世历朝历代的发展、解读与演化,逐渐变得丰富多彩,且从未失传,成为了中国人思想文化中不可分割的一部分,且深刻地影响着世世代代的中国人,不论在思想性格上,还是在文化文学中,甚至哲学、政治、经济与军事等方方面面,融入了中国人的精神血脉之中。河图洛书的思想也在暗示着中华文明五千年从未断绝,是个重要的标志。

-------------------------------------------------------------------